こんな悩みを抱えていませんか?

お金の勉強、大事だって思う。でも…どうやって教えたらいいの?

正直、お金のことって、私自身ちゃんと学んできたわけじゃなくて。

「こうすればいい」って教えられる自信もないし、でもこのまま何も伝えられないのは、ちょっと不安。

子どもには、「自分で生きていける力」を身につけてほしい。

ただ計算ができるだけじゃなくて、

「働くってどういうこと?」「お金ってどうやったらもらえるの?」ってことをちゃんとわかっててほしいなって。

そんなときに見つけたのが、このプログラムでした。

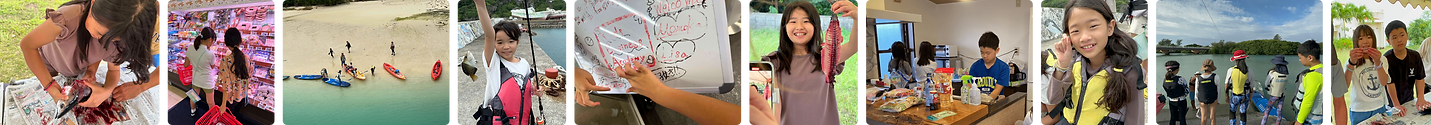

子どもが経営者として、商品を仕入れて、値段を決めて、売ってみて…。

売れた時の嬉しい気持ち、お金を受け取る時のドキドキ。

その全部が、学びになってたんです。

帰ってきてからも、「働くって、人のためになることなんだね」って話してくれて、ちょっと感動しました。

ただの勉強じゃなくて、感じて、気づいて、自分の言葉で話せるって、こういうことなんだなって。

もしお金の勉強をせずに大人になったら?

後回しにしている間に、子どもは損をする未来に確実に近づいています。

「お金のことって、正直よくわからない…」そんな漠然とした不安をもったまま大人になると、

気づいたときには取り返しがつかない事態に巻き込まれることもあります。

実際、社会でお金のトラブルに巻き込まれる人の多くが、「子どもの頃にお金と向き合う機会がなかった」という

共通点を持っています。

.png)

「なんとなく不安」「よくわからない」まま適当に使ってしまう

無計画な支出や衝動買いを繰り返し、浪費癖が身についてしまう

キャッシングやリボ払いに安易に手を出し、返済が困難になってしまう

ブラックリスト入りで、社会的信用を失い人生設計が崩れる

「楽して稼げる話」に飛びつき、闇バイトや詐欺など金融トラブルに巻き込まれる

「働く=誰かの役に立つこと」という本質を知らないまま、働くことに価値を見いだせない

お金を学ばずに育つと起こりうるリスク

金融広報中央委員会『金融リテラシー調査 2022年』では、「金融教育を受けた経験がある」と答えた人は約7%と

低水準に留まりました。つまり、多くの子どもたちはお金と向き合う機会がないまま成長してしまうのです。

しかも、知識が乏しいほど詐欺・多重債務・高金利ローンなどのトラブルに陥るリスクが高いという報告もあります。

お金は誰もが一生付き合っていくもの。

「お金=ありがとうの気持ち」

この本質を、子どものうちに体験として知っておくことが、将来の選択を間違えない“軸”になります。

まだ間に合います。

「将来、お金で苦労してほしくない」

その想いを、 今しかできない「体験」に変えましょう。

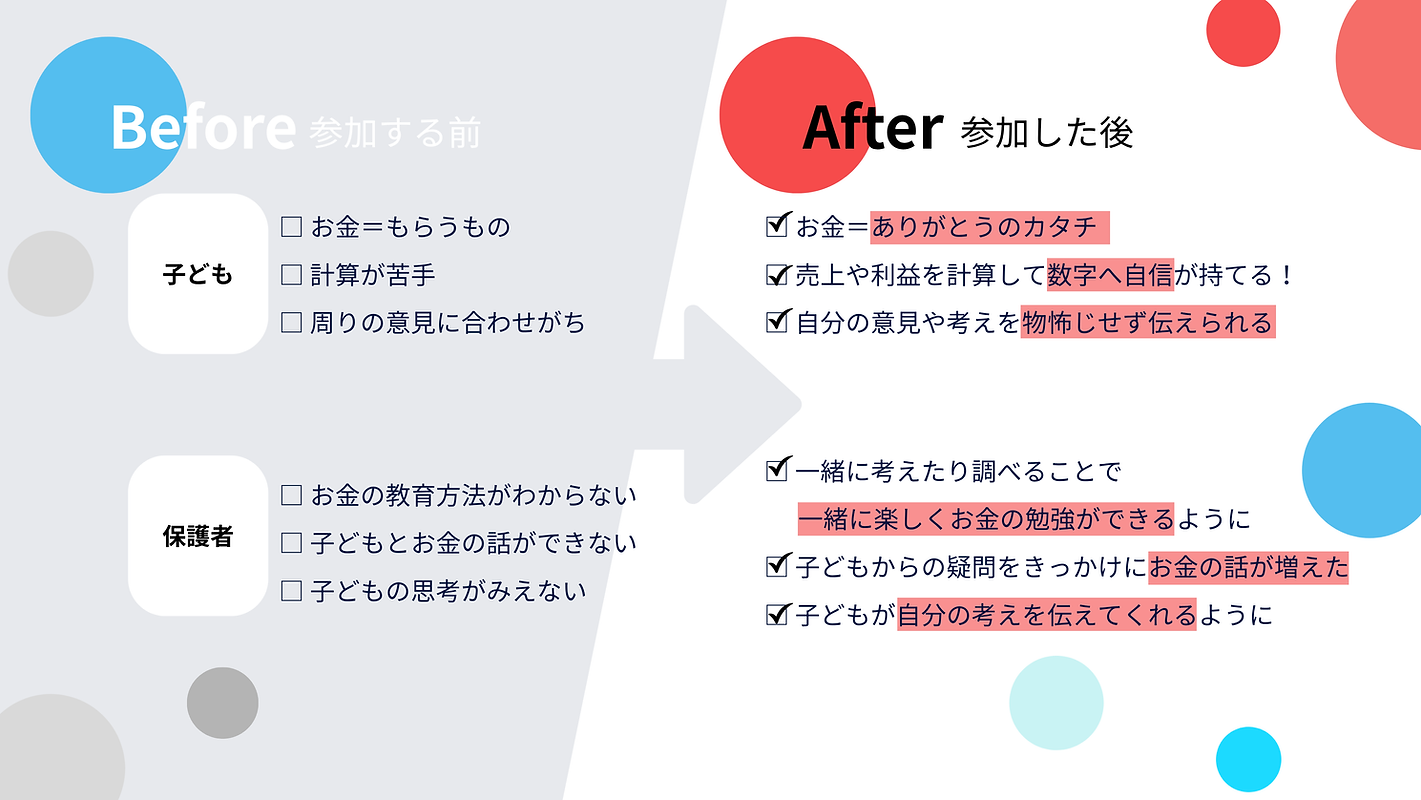

お金の勉強だけじゃない。親も子も変化する3日間。

%20(2).png)

2泊3日の親子プログラムで、“お金の本質”を体験

探究型キッズマネー教育プログラム『リアル異世界転生ゲーム』では、超実践的なビジネス体験をすることで「働くことって?」「お金をもらうってどういうこと?」ということを楽しく体験ベースで学べます。また今回の2泊3日コースではビジネスだけでなく「衣食住」も自身で管理してもらいます。「今日のごはん代はいくら?」「寝るための場所はいくら?」と、生活の出費も考えて稼ぐ必要があります。親に頼らずに「生活するためにお金を準備する=生きること」を学べる唯一無二の教育プログラムです。

プログラム詳細

日 程

2025年8月15日~8月17日の2泊3日

対象者

小学1~6年生とその保護者。

※小学1,2年生は保護者の同伴必須。

会 場

神戸三田アウトドアビレッジ TEMIL

Googleマップはこちら。

定 員

親子25組(先着順)

参加費

子ども ¥49,500(税込) → ¥39,800

大人 ¥16,500 (税込) → 無料

※参加費には2泊3日の食事代・宿泊代が含まれています。

キャンセルポリシー

お客様の都合でキャンセルされる場合はキャンセル料が発生します。

イベント開催14日以前 :全額返金

イベント開催13日前~10日前:申込金額の50%返金

イベント開催9日前~3日前 :申込金額の30%返金

イベント開催前日・当日 :返金不可

※無断キャンセルの場合は返金対応できません。

※振込手数料はお客様負担となります。

免責事項

台風等の不測の事態によりイベントが中止になる場合は、キャンセル料は発生せず全額返金または代替イベントにて対応させていただきます。

保護者の皆様へお願い

この探究型マネー教育プログラムでは

子どもへ「答えを教えること」は一切禁止しております。

ご理解とご協力をお願い致します。

子どもが自分で考え、行動できるように、余白の多いプログラムになっております。

大人が先回りして答えを教えたり、危険を回避させるのではなく、ただただ見守ることをお願いしています。

大人の指示や助言がないことで子どもたちは普段の何倍もたくさん考え、行動することになります。

2泊3日でこれを繰り返すと「自分で考えてここまでできた!」という大きな自信なります。

失敗もたくさんします。けれどそれでいいと私たちは考えています。失敗するということは行動した証です。

失敗は悪いことではなく、経験の一つとして自分の糧になるということも同時に伝えていきたいと考えています。

「お金って、こうやって世の中をまわっているんだ!」

3日間で何度も挑戦する「働いて、生活する」学びサイクル

お金の仕組みを

体感する

“学びのサイクル”

使う

仕入れる

原価と利益のバランスを考え

価格設定と仕入れを行う。

自分の食事や寝床の確保のためにお金を使う。

納税や返済のお金も

ここから支払う。

売る

感謝に変える

お客さんからお金だけでなく

「ありがとうポイント」も獲得

お金=感謝のカタチだと体感。

自分の考えたビジネスを

お客さんに提供。

インストラクターからメッセージ

_JPG.jpg)

キッズビジネスインストラクター 中川かりん

株式会社ブルームクエスト代表取締役 / 元大手金融会社勤務

金融の現場で見た“金融教育の必要性”

金融業界にいたころ、19歳でブラックリストに入ってしまった若者に出会いました。原因は、携帯代の延滞。まだ学生でありながら、社会的信用を失ってしまったんです。しかしもっと怖かったのは、その状態にもかかわらず「分割ローンで新しいものを買おう」としていたことです。本人は自分の信用が失われていることに気づいていない。これは他人事ではありません。実際、「お金がないなら借りればいい」という感覚はローンやキャッシングの怖さを知らないからこそ生まれるものです。無料で貸してくれるほど社会は甘くありません。

お金は簡単には手に入らない。

もらうには、誰かの役に立つ必要があり、そこには時間も労力も必要です。

これを「頭でなく、体で知る」ことが、金融教育の第一歩。

だからこそ、私は「ありがとう」と一緒にお金を受け取る体験を、子どもたちに届けたいと思いました。

知識ではなく、感覚で理解するお金の本質。

このプログラムが、そのきっかけになることを願っています。

.png)

参加者の声

お金を稼ぐのが大変だったけど

友だちとどの仕事が稼げるか

話し合いながらできて楽しかった!

稼いだお金でママにおごれてよかった

また参加したい!

小学5年生女子

算数が苦手だったのに、

今はお釣りの計算が楽しいって

言ってます。

机の上の計算ではなく

“実際に使う”から自然と覚えるようです。

3日目には計算のスピードも

かなり上がっていてびっくりしました。

小学3年生男子の保護者

「“ありがとうポイント”こんなに

もらったよ!!」

って何度も嬉しそうに話してくれました。

稼ぐ=感謝される体験が、本人にとって

すごく新鮮だったようです。

家でも「また行きたい!」と

ずっと話しています。

小学4年生女子の保護者

%20(3).png)